如何让千年药材赋能乡村振兴?今年暑假,我校药学院“云归知处”社会实践团队在云南昆明、文山、大理通过实地调研走访与访谈等方式寻找“良方”,深入挖掘云南当地传统药材西归的药用食用价值,深化东西部协作。从实验室到产业化,华理师生正让白族药走出创新发展路。光明日报客户端、中国青年报客户端、中国新闻网、上观新闻、新民客户端、新民周刊、青春上海、东方网、劳动观察、上海教育新闻网、上海科技报、上海热线、第一教育、话匣子等10余家媒体对此进行了报道。本篇选取部分报道予以转载。

【光明日报客户端】从实验室到产业化,看华理学子助力白族药走出创新路

千年药材如何赋能乡村振兴?今年暑假,华东理工大学药学院“云归知处”社会实践团队在云南昆明、文山、大理,通过实地调研走访与座谈访谈等方式寻找“良方”。师生们深入挖掘当地传统药材西归的药用食用价值,持续推动主题教育走深走实。

西归为伞形科凹乳芹属植物,是西藏凹乳芹的干燥根,又被称作独脚当归、野当归,是一种云南白族具有千年传承历史的药食同源中草药。团队成员在前期研究中已发现西归的抗氧化与延缓皮肤衰老的作用,西归护肤用途的相关专利即将获批授权,这将为以西归为核心的药、食、妆产品开发拓宽了应用道路,提供了科学验证。

“云归知处”社会实践团队成员核心骨干来自华东理工大学李剑教授课题组,前期围绕理论成果,实践团队已获得第十八届“挑战杯”上海市大学生课外学术科技作品竞赛一等奖等荣誉。如何推动实验室科研成果向现实生产力转化,实现创新链、产业链、资金链、人才链的深度融合?“云归知处”社会实践团队从理论出发,前往大理大学药学院交流学习,实验室中的昆虫、植物标本以及研究成果都诠释着“用脚丈量大地”的科研精神。

实践团队深入了解当地的西归种植规模、产业发展和政策扶持情况,以及西归对当地经济发展的积极作用。项目指导教师胡泽岚表示,李剑教授多次到云南实地走访调研,此次社会实践团队前来调研,目的是加快推进科研项目、推动西归产业发展、赋能乡村振兴,同时为发布西归云南省食品安全地方标准做积极准备。

“调”以落实,“研”以致用。在大理州鹤庆县马场村,藏匿于群山深处数十年的药物西归的秘密正在被发掘。为推进西归相关产业的落地转化,“云归知处”社会实践团队就西归的生长环境、种植面积、供销情况以及当地农户对西归产业化的看法进行了深度访谈。结合调研结果,实践团队撰写了《关于云南省大理白族自治州西归产业发展现状与建议》的调研报告,希望发挥对口帮扶科技蓄势赋能优势,探索西归产业发展精准路径,助推大理高质量发展。

“当西归在红土地上完成了从植物到产品的变身时,我也看到了千年瑰宝被我们擦亮之后的耀眼光芒。中草药的发展需要我们守正创新,发挥我们的学科专业和创造能力,走出一条实现中草药发展与农民致富共赢的乡村振兴新路。”团队成员彭施宇说道。

调研临近尾声时,实践团队与大理大学药学院的师生一起组织召开了一场西归产业发展研讨会。听了实践团的调研成果分享之后,云南大理州科技局副局长董文煌表示,大理目前急需像西归这样好的产品进行科技产业转化,带动当地产业发展。希望大理大学药学院积极对接,进一步推进优势互补,早日实现西归产业化,这样能有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,深入推进乡村振兴工作。大理大学药学院党委书记夏从龙表示,同学们的走访调研对西归产业发展起到了推进作用,非常愿意积极配合并持续推进西归产业发展。

如何让中药材从“一株苗”长成“一条链”?“云归知处”社会实践团队还前往昆明理工大学,通过产业链参观、交流座谈,深入学习了解天麻、三七等药食同源中草药如何将科学研究转化为产业链,整合创新资源,构建产学研协同合作平台,实现科技助农的特色做法。实践团队通过学习参访,全面直观地从种植环节的栽培、浇灌、环保和智能化管理,到加工、检测环节,到最后部分上市产品的陈列展示,了解了三七产业链的精细化研究与设计。传统植物药与现代高新技术有机结合的模式为实践团队的西归转化提供了思路借鉴。

在文山七花公司,实践团队了解到当地围绕三七全产业链,发挥品牌、运营、技术及资金等优势,运用5G、工业互联网、大数据、人工智能、区块链等技术,整合优质资源,与关联方协同打造开放、共享、赋能的产业平台的运营模式。文山三七从传统的“靠天吃饭”,到数字化科技化“土枪换炮”的进步,也对未来西归产业化落地提供了参考。

据悉,在李剑教授团队的推动下,今年内将由华东理工大学牵头发布西归的云南省食品地方标准,2024年进入国家新食品原料目录。“云归知处”社会实践团队将持续聚焦产学研深度融合,从药学专业角度出发,推动生物医药东西部协作取得更多成果,不断发挥青年力量,努力成为中草药发展的参与者、乡村振兴的建设者、东西部协作的贡献者。

(光明日报全媒体记者 任鹏 颜维琦 通讯员 杨天诺)

【中国青年报客户端】华理师生助千年药材西归走出深山

中国青年报客户端讯(杨天诺 中青报·中青网记者王烨捷)暑假期间,华东理工大学药学院“云归知处”社会实践团队在云南昆明、文山、大理等地,通过实地调研走访与座谈访谈等方式寻找“良方”,帮助拥有千年历史的云南当地传统药材西归走出深山。

西归为伞形科凹乳芹属植物,是西藏凹乳芹的干燥根,又被称作独脚当归、野当归,是一种云南白族具有千年传承历史的药食同源中草药。西藏凹乳芹为多年生草本,主要分布于云南、西藏、四川西部等地,在云南大理等滇西北地区有人工栽培,其根粗壮,表面呈黄褐色,上部有环纹。西归性温,味辛、甘、微苦,具有祛风除湿、散寒止痛、健脾养胃、补血补气等功效。

然而,懂得西归妙用的人群数量极少。此前,华东理工大学李剑教授课题组发现,西归具有抗氧化与延缓皮肤衰老的作用,西归护肤用途的相关专利即将获批授权。这将为以西归为核心的药、食、妆产品开发拓宽了应用道路,提供了科学验证。

如何推动实验室科研成果向现实生产力转化,实现创新链、产业链、资金链、人才链的深度融合?“云归知处”社会实践团队在大理州鹤庆县马场村,就西归的生长环境、种植面积、供销情况以及当地农户对西归产业化的看法等问题进行了深度访谈,并撰写了《关于云南省大理白族自治州西归产业发展现状与建议》的调研报告。

云南大理州科技局副局长董文煌表示,大理目前急需像西归这样好的产品进行科技产业转化,带动当地产业发展,“希望大理大学药学院与华东理工大学团队积极对接,进一步推进优势互补,早日实现西归产业化”。

据悉,在李剑教授团队的推动下,今年内将由华东理工大学牵头发布西归的云南省食品地方标准,2024年进入国家新食品原料目录。

【上观新闻】千年白族药抗皮肤衰老,上海药学生云南觅良方,独脚当归护肤专利即将获批授权

直直的根,好似人参。西归,又被称为独脚当归、野当归,是云南白族具有千年传承历史的药食同源中草药。在现代美妆保养需求下,它能不能抗衰护肤呢?

这个暑假,华东理工大学药学院“云归知处”社会实践团队实地走访调研昆明、文山、大理等地寻觅良方,挖掘这种云南当地传统药材的药用食用价值,以产学研合作、东西部协作助力乡村振兴。

西归为伞形科凹乳芹属植物,多年生草本,主要分布于云南、西藏、四川西部等地,在云南大理等滇西北地区有人工栽培,其干燥根粗壮,表面呈黄褐色,上部有环纹。在中医药看来,西归性温,味辛、甘、微苦,具有祛风除湿、散寒止痛、健脾养胃、补血补气等功效。

这支“云归知处”社会实践团队成员的核心骨干来自华东理工大学李剑教授课题组,团队在前期研究中已发现西归的抗氧化与延缓皮肤衰老作用。实验室多维度论证表明,西归能够完全恢复药源性皮肤衰老引起的细胞低增殖,改善药源性的皮肤衰老效果达30%,整体延缓衰老可达15%。据悉,西归护肤用途的相关专利即将获批授权,为以西归为核心的药、食、妆产品开发拓宽了应用道路,提供了科学验证。

科研成果还需向现实生产力转化,“云归知处”团队前往大理大学“取经”,并深入了解当地西归种植规模、产业发展和政策扶持情况等。项目指导教师胡泽岚表示,李剑教授曾多次赴云南实地走访调研,社会实践团队一行更将加快推进科研项目、推动西归产业发展,同时为发布西归云南省食品安全地方标准做好准备。大理大学药学院党委书记夏从龙表示,同学们的走访调研对西归产业发展起到了助推作用,非常愿意积极配合并持续推进。

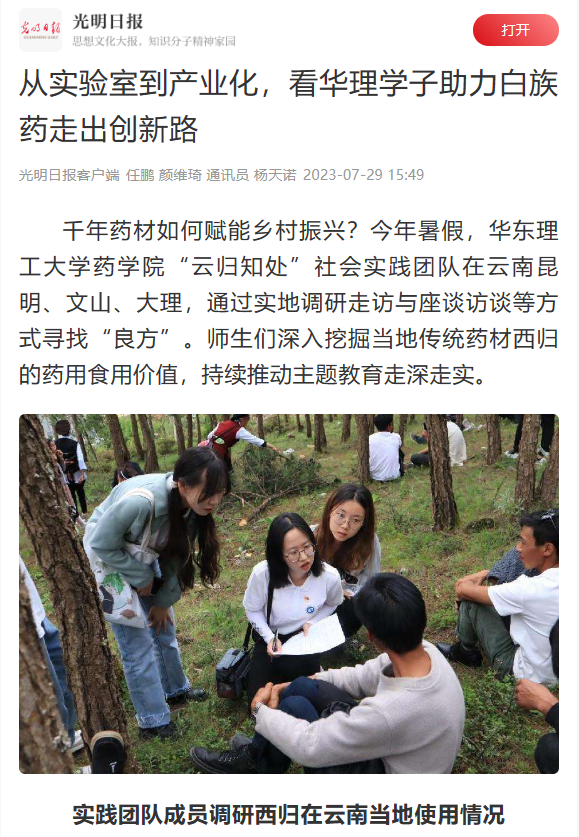

在大理州鹤庆县马场村,藏匿于群山深处数十年的西归秘密正在被发掘。在山林之中,实践团队蹲守田间,席地而坐,就西归的生长环境、种植面积、供销情况展开调查,与当地农户就西归产业化交换看法。“当西归在红土地上完成了从植物到产品的变身时,我也看到了千年瑰宝被我们擦亮之后的耀眼光芒。”成员彭施宇说,“中草药的发展需要我们守正创新,发挥我们的学科专业和创造能力,走出一条实现中草药发展与农民致富共赢的乡村振兴新路。”

基于此,团队撰写出《关于云南省大理白族自治州西归产业发展现状与建议》报告。大理州科技局副局长董文煌表示,大理目前急需像西归这样好的产品向科技产业实现转化,带动当地经济发展。“希望大理大学药学院积极对接,进一步优势互补,早日实现西归产业化,这样能有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。”

云南百草都是宝,如何借鉴他山之石,让中药材从“一株苗”长成“一条链”?在昆明理工大学云南省三七资源可持续利用重点实验室,实践团队学习参访,从种植环节的栽培、浇灌、环保和智能化管理,到加工、检测环节,再到最后部分上市产品的陈列展示,直观了解三七产业链的精细化研究与设计。而在文山药业公司,实践团队还了解到当地围绕三七全产业链,发挥品牌、运营、技术及资金等优势,让文山三七从传统的“靠天吃饭”,发展到数字化科技化的“土枪换炮”,这也为未来西归标准化种植、数字化管理、产业化落地提供了参考范本。

解放日报·上观新闻记者了解到,在李剑教授团队推动下,年内将由华东理工大学牵头发布西归的云南省食品地方标准,计划2024年进入国家新食品原料目录。“云归知处”社会实践团队将持续聚焦沪滇两地产学研深度融合,从药学专业角度出发,助力生物医药东西部协作取得更多成果。

【中国新闻网】从实验室到产业化 看华理学子助力白族药走出创新路

中新网上海新闻7月29日电(杨天诺 许婧)千年药材如何赋能乡村振兴?今年暑假,华东理工大学药学院“云归知处”社会实践团队在云南昆明、文山、大理通过实地调研走访与座谈访谈等方式寻找“良方”,深入挖掘云南当地传统药材西归的药用食用价值,深化东西部协作,助力乡村振兴。

西归为伞形科凹乳芹属植物,是西藏凹乳芹的干燥根,又被称作独脚当归、野当归,是一种云南白族具有千年传承历史的药食同源中草药。西藏凹乳芹为多年生草本,主要分布于云南、西藏、四川西部等地,在云南大理等滇西北地区有人工栽培,其根粗壮,表面呈黄褐色,上部有环纹。西归性温,味辛、甘、微苦,具有祛风除湿、散寒止痛、健脾养胃、补血补气等功效。

“云归知处”社会实践团队成员核心骨干来自华东理工大学李剑教授课题组,团队成员在前期研究中已发现西归的抗氧化与延缓皮肤衰老的作用,西归护肤用途的相关专利即将获批授权。这将为以西归为核心的药、食、妆产品开发拓宽了应用道路,提供了科学验证。前期围绕理论成果,实践团队已获得第十八届“挑战杯”上海市大学生课外学术科技作品竞赛一等奖等荣誉。

如何推动实验室科研成果向现实生产力转化,实现创新链、产业链、资金链、人才链的深度融合?“云归知处”社会实践团队从理论出发,前往大理大学药学院交流学习,实验室中的昆虫、植物标本以及研究成果都诠释着“用脚丈量大地”的科研精神。实践团队深入了解了当地的西归种植规模、产业发展和政策扶持情况,以及西归对当地经济发展的积极作用。项目指导教师胡泽岚表示,李剑教授多次到云南实地走访调研,此次社会实践团队前来调研,目的是加快推进科研项目、推动西归产业发展、赋能乡村振兴,同时为发布西归云南省食品安全地方标准做积极准备。

“调”以落实,“研”以致用。在大理州鹤庆县马场村,藏匿于群山深处数十年的药物西归的秘密正在被发掘。为推进西归相关产业的落地转化,“云归知处”社会实践团队就西归的生长环境、种植面积、供销情况以及当地农户对西归产业化的看法进行了深度访谈。结合调研结果,实践团队撰写了《关于云南省大理白族自治州西归产业发展现状与建议》的调研报告,希望发挥对口帮扶科技蓄势赋能优势,探索西归产业发展精准路径,助推大理高质量发展。“当西归在红土地上完成了从植物到产品的变身时,我也看到了千年瑰宝被我们擦亮之后的耀眼光芒。中草药的发展需要我们守正创新,发挥我们的学科专业和创造能力,走出一条实现中草药发展与农民致富共赢的乡村振兴新路。”团队成员彭施宇说道。

调研临近尾声时,实践团队与大理大学药学院的师生一起组织召开了一场西归产业发展研讨会。听了实践团的调研成果分享之后,云南大理州科技局副局长董文煌表示,大理目前急需像西归这样好的产品进行科技产业转化,带动当地产业发展。希望大理大学药学院积极对接,进一步推进优势互补,早日实现西归产业化,这样能有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,深入推进乡村振兴工作。大理大学药学院党委书记夏从龙表示,同学们的走访调研对西归产业发展起到了推进作用,非常愿意积极配合并持续推进西归产业发展。

如何让中药材从“一株苗”长成“一条链”?“云归知处”社会实践团队还前往昆明理工大学,通过产业链参观、交流座谈,深入学习了解天麻、三七等药食同源中草药如何将科学研究转化为产业链,整合创新资源,构建产学研协同合作平台,实现科技助农的特色做法。实践团队通过学习参访,全面直观地从种植环节的栽培、浇灌、环保和智能化管理,到加工、检测环节,到最后部分上市产品的陈列展示,了解了三七产业链的精细化研究与设计。传统植物药与现代高新技术有机结合的模式为实践团队的西归转化提供了思路借鉴。

在文山七花公司,实践团队还了解到当地围绕三七全产业链,发挥品牌、运营、技术及资金等优势,运用5G、工业互联网、大数据、人工智能、区块链等技术,整合优质资源,与关联方协同打造开放、共享、赋能的产业平台的运营模式。文山三七从传统的“靠天吃饭”,到数字化科技化“土枪换炮”的进步,也对未来西归产业化落地提供了参考。

据悉,在李剑教授团队的推动下,今年内将由华东理工大学牵头发布西归的云南省食品地方标准,2024年进入国家新食品原料目录。“云归知处”社会实践团队将持续聚焦产学研深度融合,从药学专业角度出发,推动生物医药东西部协作取得更多成果,不断发挥青年力量,努力成为中草药发展的参与者、乡村振兴的建设者、东西部协作的贡献者。

【新民客户端】从实验室到产业化 华理学子助力白族药走出创新路

千年药材如何赋能乡村振兴?今年暑假,华东理工大学药学院“云归知处”社会实践团队,在云南昆明、文山、大理通过实地调研走访与座谈访谈等方式寻找“良方”,深入挖掘云南当地传统药材西归的药用食用价值,助力乡村振兴。

西归为伞形科凹乳芹属植物,是西藏凹乳芹的干燥根,又被称作独脚当归、野当归,是一种云南白族具有千年传承历史的药食同源中草药。西藏凹乳芹为多年生草本,主要分布于云南、西藏、四川西部等地,在云南大理等滇西北地区有人工栽培,其根粗壮,表面呈黄褐色,上部有环纹。西归性温,味辛、甘、微苦,具有祛风除湿、散寒止痛、健脾养胃、补血补气等功效。

“云归知处”社会实践团队成员核心骨干来自华东理工大学李剑教授课题组,团队成员在前期研究中已发现西归的抗氧化与延缓皮肤衰老的作用,西归护肤用途的相关专利即将获批授权。这将为以西归为核心的药、食、妆产品开发拓宽了应用道路,提供了科学验证。前期围绕理论成果,实践团队已获得第十八届“挑战杯”上海市大学生课外学术科技作品竞赛一等奖等荣誉。

如何推动实验室科研成果向现实生产力转化,实现创新链、产业链、资金链、人才链的深度融合?“云归知处”社会实践团队从理论出发,前往大理大学药学院交流学习。此次社会实践团队前来调研,目的是加快推进科研项目、推动西归产业发展、赋能乡村振兴,同时为发布西归云南省食品安全地方标准做积极准备。

“调”以落实,“研”以致用。在大理州鹤庆县马场村,藏匿于群山深处数十年的药物西归的秘密正在被发掘。为推进西归相关产业的落地转化,“云归知处”社会实践团队就西归的生长环境、种植面积、供销情况以及当地农户对西归产业化的看法进行了深度访谈。结合调研结果,实践团队撰写了《关于云南省大理白族自治州西归产业发展现状与建议》的调研报告,希望发挥对口帮扶科技蓄势赋能优势,探索西归产业发展精准路径,助推大理高质量发展。

“当西归在红土地上完成了从植物到产品的变身时,我也看到了千年瑰宝被我们擦亮之后的耀眼光芒。中草药的发展需要我们守正创新,发挥我们的学科专业和创造能力,走出一条实现中草药发展与农民致富共赢的乡村振兴新路。”团队成员彭施宇说道。

如何让中药材从“一株苗”长成“一条链”?“云归知处”社会实践团队还前往昆明理工大学,通过产业链参观、交流座谈,深入学习了解天麻、三七等药食同源中草药如何将科学研究转化为产业链,整合创新资源,构建产学研协同合作平台,实现科技助农的特色做法。实践团队通过学习参访,全面直观地从种植环节的栽培、浇灌、环保和智能化管理,到加工、检测环节,到最后部分上市产品的陈列展示,了解了三七产业链的精细化研究与设计。传统植物药与现代高新技术有机结合的模式为实践团队的西归转化提供了思路借鉴。

据悉,在李剑教授团队的推动下,今年内将由华东理工大学牵头发布西归的云南省食品地方标准,2024年进入国家新食品原料目录。“云归知处”社会实践团队将持续聚焦产学研深度融合,从药学专业角度出发,推动生物医药东西部协作取得更多成果,不断发挥青年力量,努力成为中草药发展的参与者、乡村振兴的建设者、东西部协作的贡献者。