近期,华东理工大学清洁能源材料与器件团队自主研发了一种钙钛矿单晶薄膜通用生长技术,将晶体生长周期由7天缩短至1.5天,实现了30余种金属卤化物钙钛矿半导体的低温、快速、可控制备,为新一代的高性能光电子器件提供了丰富的材料库,相关成果发表于国际知名学术期刊《自然-通讯》。

金属卤化物钙钛矿是一类光电性质优异、可溶液制备的新型半导体材料,在太阳能电池、发光二极管、辐射探测领域显示出应用前景,被誉为新能源、环境等领域的新质生产力,成为了学术界、工业界争相创新研发的目标。

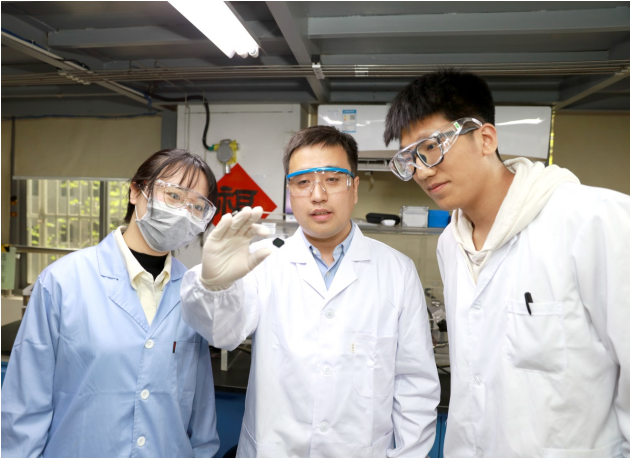

目前,这些器件主要采用多晶薄膜为光活性材料,其表界面悬挂键、不饱和键等缺陷将显著降低器件性能和使用寿命。相对于碎钻般的多晶薄膜,钙钛矿单晶晶片如同完美的“非洲之星”,具有极低的缺陷密度(约为多晶薄膜的十万分之一),同时兼具优异的光吸收、输运能力以及稳定性,是高性能光电子器件的理想候选材料。

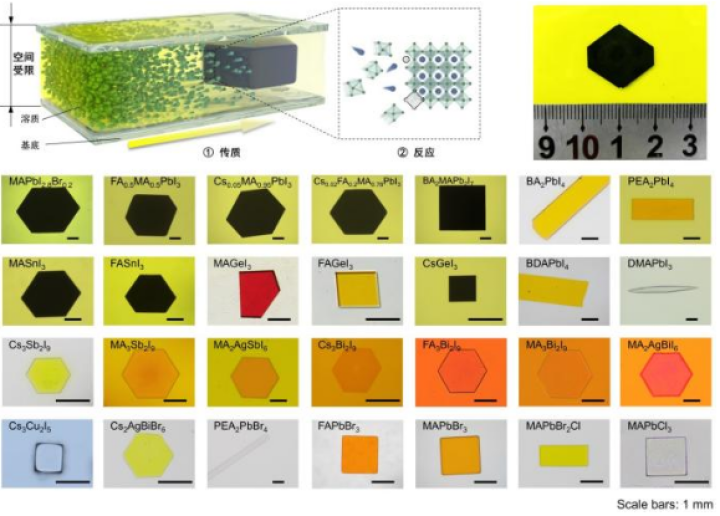

然而,国际上尚未有钙钛矿单晶晶片的通用制备方法,传统的空间限域方法仅能以高温、生长速率慢的方式制备几种毫米级单晶,极大地限制了单晶晶片的实际应用。如何通过科技“魔法”,让毫米级“碎钻”长成厘米级“完美钻石”?

钙钛矿单晶薄膜材料生长涉及成核、溶解、传质、反应等多个过程,其生长过程的控制步骤仍不明确。研究团队结合多重实验论证和理论模拟,揭示了传质过程是决定晶体生长速率的关键因素,自主研发了以二甲氧基乙醇为代表的生长体系,通过多配位基团精细调控胶束的动力学过程,使得溶质的扩散系数提高了3倍。在高溶质通量系统中,研究人员将原有的晶体生长温度降低了60℃,晶体的生长速率提高了4倍,生长周期由7天缩短至1.5天。

“该单晶薄膜生长技术具有普适性,可以实现30余种厘米级单晶薄膜的低温、快速、高通量生长。”该成果的主要完成人、华东理工大学侯宇教授介绍说,例如,在70℃下,甲胺铅碘单晶薄膜的生长速度可达到8微米/分钟,在一个结晶周期内单晶薄膜尺寸可达2cm。同时,钙钛矿结构中常用的铅元素可以轻易替换成低毒性的锡、锗、铋、锑、铜,卤素离子(氯、溴、碘)全覆盖。此外,一些难以合成的具有双金属结构、多元素合金的单晶,也首次实现了单晶的可控制备。

这一研究成果不但突破了传统生长体系中溶质扩散不足的技术壁垒,提供了一条普适性、低温、快速的单晶薄膜生长路线,构建了30余种高质量厘米级单晶薄膜材料库。此外,团队还组装了高性能单晶薄膜辐射探测器件,实现大面积复杂物体的自供电成像,避免高工作电压的限制,拓展辐射探测的应用场景,为便携式、户外条件提供了新范式。

在我们的生活中,水视窗、X射线衍射、乳腺和CT检查、安检、放射治疗等等,辐射以看不见摸不着的形式存在着。无论是哪一种辐射,人们必须借助于辐射探测器,给出辐射的类型、强度、能量及时间等特性。而基于高质量单晶薄膜所组装的辐射探测器件,不但可用于自供电辐射成像,还将大大降低辐射强度。

得益于高效的载流子收集,器件的扩散长度远超晶体厚度,有望实现探测器的自供电模式工作。基于高质量单晶薄膜所组装的辐射探测器件,在零偏压和低电压模式下的灵敏度均达到国际领先水平,是商业化α-Se探测器的5万倍。此外,在像素阵列化器件中展示出优异的空间尺度上一致性,实现了大面积复杂物体的X射线成像。以胸透成像为例,基于高质量晶片的器件辐射强度仅为常规医疗诊断的1/100。

为实现“小材料”的“大用途”,清洁能源材料与器件团队将在此实验基础上同步调控晶体的成核和生长过程,攻关钙钛矿晶片与薄膜晶体管的直接耦联工艺,开发动态高分辨成像技术,为钙钛矿晶片的辐射探测应用落地铺平道路。

该研究工作以华东理工大学为唯一通讯单位。华理材料科学与工程学院博士生刘达为本论文的第一作者,侯宇教授和杨双教授为本论文的通讯作者,并得到了杨化桂教授的悉心指导。该研究工作得到了国家高层次人才特殊支持计划、国家优秀青年科学基金、上海市基础研究特区等项目的资助。