4月15日,外国语学院成功举办“AI背景下的外国文学教学与科研”学术论坛。论坛汇集十余位专家学者,分“AI与外国文学教学”及“AI与外国文学研究”上下两场进行,围绕人工智能与文学教育的前沿议题,探索外国文学教学与研究在智能时代的发展方向,共同描绘AI时代人文教育的新图景。外国文学研究所所长陈丽教授主持论坛。

外国语学院副院长韦晓保教授为论坛开幕致辞,他强调,AI技术为文学研究带来效率革命的同时,也需警惕其对人文精神的消解,呼吁学界在“技术赋能与人文坚守”的动态平衡中探索学科发展新坐标。

陈天雨博士以“当文学遇见电影:浅谈AI时代的跨媒介教学”为题,结合《阿甘正传》的符号学分析,探讨文学与电影的互文性教学。她提出利用AI工具构建跨媒介语料库,但也警惕媒介改编的“去语境化”风险及AI应用可能导致的课堂娱乐化倾向。陈维博士聚焦“人工智能在《英国文学史》教学中的应用”,提出文学“复魅”概念,主张通过“空杯心态”回归文学文本的深度阅读。他以古英语诗歌The Wanderer的翻译纠错为例,展示AI辅助文学研究的潜力,同时强调人文温度在技术应用中的核心地位。郭晓彤博士在“AIGC赋能外国文学类通识课程教学”汇报中,以大学英语课堂教学《简·爱》中“红房子”场景描写为例,展示AI生成图像对文学教学的启发。她通过对比ChatGPT生成图片与传统插图,指出AI在细节还原上的优势,同时引导学生批判性分析AI图像对文本隐喻的弱化倾向。这一实践利用AI辅助文本具象化,实现了技术工具与文学深度解读的有机融合。李正财博士以“AI辅助英语短篇小说教学——以詹姆斯·乔伊斯《Araby》为例”为题,分享AI工具在教案设计、课件制作中的实践。他指出AI生成内容的呆板性依赖人工修正,呼吁学生反思“为何阅读文学”的本质问题——即培养理解自我、倾听他人与对话世界的能力。王慧教授在“经典·智译·传播:技术辅助与价值引领下的文学翻译教学探索”汇报中,详细阐述了“知、能、用、明、思、辩”六维培养目标。她结合具体案例,提出通过校内学习平台整合技术资源、建设思政与名译案例库、开展翻译竞赛等第二课堂活动,以及改革考核方式,激发学生翻译创造力。王慧教授特别指出,AI翻译工具虽能提升效率,但无法替代学生的文化敏感度与批判性思维,教师需在教学中强化学术诚信教育,引导学生平衡技术依赖与人文价值。高义吉副教授围绕“AI如何赋能人文学科研究”,从理论溯源到实践挑战展开分析。他提到“AI幻觉”概念,警示学界需警惕大语言模型在文献综述中的局限性,呼吁以批判性思维实现“人机共生”,避免沦为技术附庸。

在讨论环节,何玮副教授指出,课堂的意义在于通过“他者视角”反观自身教学实践,并强调叙事教学需融合时代背景与知识传授。针对高义吉副教授关于“AI如何赋能人文学科研究”的宏大议题,她补充表示,尽管AI存在文献分析局限等技术短板,但其冲击力恰是推动教学改革的动力,“人类不可替代性”始终是人文教育的根基。

陈雨田博士聚焦“生成式人工智能与文学研究的学术伦理”,以毕业论文写作课教学和高校学生AI使用率直观展示人工智能应用文学研究现状。她提出在这一背景下存在的内容剽窃认定模糊、隐蔽性数据泄露风险、自增强的虚假信息及算法偏见四大学术伦理问题,并总结为“不排斥,需警惕”的辩证态度,强调学术规范与透明声明的必要性。随后,万灿红副教授呼应陈雨田博士的伦理探讨,提出“AI文献综述是否归属作者知识产权”的尖锐问题。她以“文心一言”为例,指出若研究者未阅读原文而依赖AI生成综述,其学术成果的原创性将面临争议,强调当前AI学术应用存在大量伦理模糊地带,需通过教学实践持续探索规范路径。

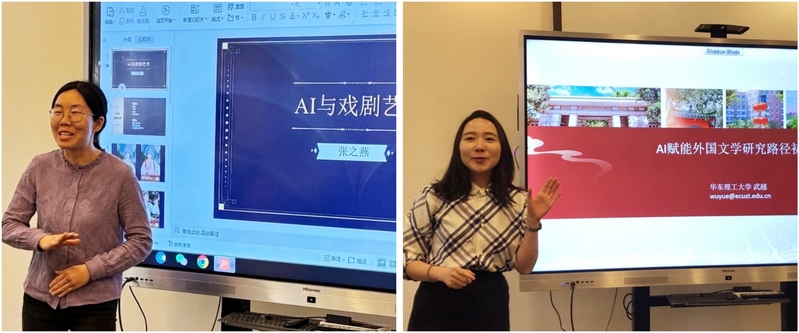

张之燕副教授在“AI与戏剧艺术”汇报中,通过AI换脸戏曲表演、戏服设计等案例展现技术赋能的艺术创新与科技灵韵,但指出戏剧的“在场性”与“不完美性”无法被AI替代。她结合小班互动教学实践,呼吁增强文学课堂互动性,重视戏剧中真人演绎的情感真实与即兴魅力。武越博士以“AI赋能外国文学研究路径初探”为题,演示数字人文工具Voyant Tools与AI结合的分析方法。通过展示使用这一方法对《弗兰肯斯坦》和美国华裔作家汤亭亭四部作品的研究,她提出“远读”与“细读”融合的新范式,提供了情感分析和空间流动分析的新模式,同时反思AI数据处理同样存在“思维定势”和数据统计容易脱离语境等局限性。

陈丽教授在“AI时代外国文学教学与研究的挑战与应对”汇报中,提出了人工智能赋能文学研究的四个方面以及通过创新教学设计应对AI依赖问题。她以福克纳《烧马棚》的课堂作业为例,强调从文本细节设置问题,结合当堂测试与开卷论文考核,有效检验学生的独立思考能力。陈丽教授指出,AI虽能快速生成文学分析,但教师需通过动态评估机制,引导学生关注文本深层逻辑与人文思辨,避免技术工具对学术能力的侵蚀。

论坛最后,与会学者一致认为,AI既是工具亦是镜鉴,唯有以开放心态拥抱技术、以批判思维守护人文,方能绘制外国文学学科发展的新坐标。本次研讨为智能时代人文教育和科研提供了理论与实践的双重启示,也为跨学科对话开辟了更广阔的探索空间。